|

|

后土祠是历代君王祈福佑民的皇家庙院,也是中华民族最深的“根”和最古的“源”。 “规模壮丽、同于王室”,有“海内祠庙之冠”之称。祠内供奉的是万物之母,是最尊贵的土地之神。诗云:后土秋风扫地坛,千古汾?华夏源,不来此地走一趟,休论中华五千年。 后土祠原处历史上著名的“背汾带河”的“汾阴?上”,东周时“?上”属魏国,史书上记载的“秦惠王伐魏”确切的地理位置就发生在“?上”,所以也称“魏?”。早在原始社会,?上就是轩辕黄帝祭祀后土的郊台;但当时因为没有正规的礼仪形式,他只是扫一掊黄土来表示他对大地母亲滋生万物养育人类的崇敬之情,后来人们称他这种礼祭为“扫地为坛祭祀后土”。之后尧舜二帝、夏商周三王相继来?上祭拜后土圣母,到了公元前163年,汉文帝来祭祀后土时,命人在“?上”建起了一座“汾阴庙”,也就是最早的后土庙,这才算有一了座比较正规的祭祀场所;据史书记载,公元前113年,汉武帝执政时期,在?上的后土庙旁得一宝鼎。鼎在古代被人们认为是立国的重器,政权的象征,直接关系到国家的前途和命运。汾?出鼎,乃是大吉之兆,汉武帝非常高兴,立即下令正式立祠。他一生非常重视祭祀后土的活动,曾先后六次来到后土祠祭祀,可以说把祭祀活动推向高潮。而且维修庙宇,扩建殿堂,使庙宇规模宏伟,辉煌壮观。之后汉代的宣帝、元帝、成帝、哀帝、东汉的光武帝也相继来此朝谒圣母。到了唐开元十二年间,后土祠又一次得鼎,并且是双鼎。唐玄宗李隆基先后三次登祠祭祀并改汾阴县为宝鼎县。宋真宗赵恒在大中祥符三年,对该祠建筑进行大规模修葺,油漆彩绘,第二年亲自登祠祭祀,又改宝鼎县为荣河县。这也是在这座皇家庙宇里举行过的最后一次帝王祭祀活动,也是后土祠历史上祭祀活动的最高潮。一直到了明代,祭祀活动多达24次之多。但到了明清两代由于黄河水患的原因,后土祖祠屡冲、屡建,受尽磨难。最后一次重建是清同治九年,荣河知县戴儒珍上任后将遗留在黄河泥沙里的残骸打涝上来,重建了现在的这座后土祠。 祭道 后土祠的祭道,呈太极图中阴阳鱼交线得S型,所以叫“太极道”。从慈恩亭到山门前,设9组石台阶,暗喻九重天,每组台阶十二层,正合一年的十二个月,并在第六组和第七组之间,建石门一座,称"天门"。天门前六组石台阶,共七十二层,代表地府七十二司,而门里三组台阶,共三十六层,正合罡数,也就是我们熟悉的北斗星的勺柄,为三十六,十二层九重天,共108阶,暗合十二个月,二十四节气,七十二物候,可谓“阶阶高升”“步步吉祥”。 登上这108级台阶,眼前是一座半圆形的台基,它与后土祠共同构成了天地的中心,所以叫“太极石”。看上去棱角分明的一些石砖,却是神奇的为我们演绎了一个人出生过程,在天心石内,以“道”为源,道教讲究阴阳相配,阴阳相交,即可繁衍众生,所孕育的生命,通过形似脐带的太极道,而降生于大千世界。我们再来看,太极道上的每组台阶,暗喻一个月,经过10月怀胎而分娩人间,在太极道起点石栏端立有一对龙形靠山兽,寓意我们是龙的传人。这一对端兽,代表的炎黄二帝,他们在此是为圣母守门的,以尽孝道。“慈恩亭”用来纪念慈母生育之恩。 今日的后土祠东依峨嵋岭,西临汾黄,南北长240米,东西宽105米,占地2.5万平方米。现存有山门、品字戏台、东西五虎殿、献殿、香亭、正殿、秋风楼、宋真宗碑廊等建筑。 山门 山门气势恢宏,呈虎头状。由三道门组成,又称连三门,东西侧门上分别刻“麟趾呈祥”和“螽斯衍庆”,在古代多用来比喻子孙昌盛。中间的大门叫做正阳门或午门,专门走皇帝的,那些文武官员就只能走侧门了。正阳门每年农历三月十八,后土祠举行大规模祭祀活动的时候只打开一次,所以现在我们只能从侧门进入了。我们看山门上这副对联,它是原中国书法家协会主席刘炳森的亲笔,上联是“河汾涌浪浪浪推波朝圣母;下联是日月生辉辉辉泛彩绕?丘”。请注意“?丘”二字,这个?字是后土祠里的专用字,辞海里指的是人体的臀部。在这个地方,代表后土祠所处的原始地形,意思是在汾河与黄河的交汇处,有一块形似人体臀部的高崖。在高崖上面建了这个庙,所以这个庙址就叫做?丘。 品字台

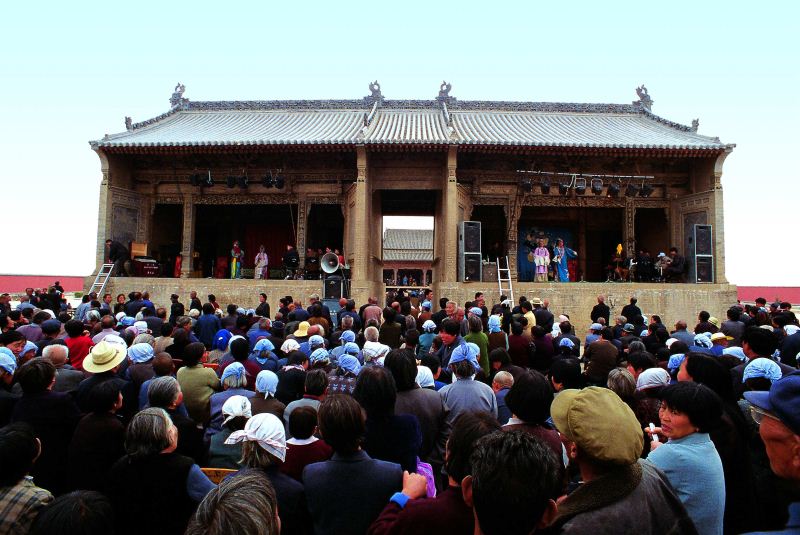

走进山门,我们可以看到布局独特、驰名海内外的“品字台”。品字台是由三座坐南向北的戏台组成,布局像个“品”字,所以叫作“品字台”。据说当时庙宇建好后是佛家捐资修建的戏台,但佛道两家是不能同唱一台戏的,所以就建了两座戏台,后来为了倡导儒释道三教合一,就在山门下又建了一座过厅台,于是可以同时上演三台戏。因为地处秦晋豫三省交界,所以也可以用三种腔调同唱一出戏,哪家唱得好观众就看哪家的戏,其热闹程度可想而知了。三台戏同时上演是后土祠戏剧文化最鼎盛的时期,也是中国戏剧史上光辉的一页。据中华梨园学会会长李尤白先生考证,这种布局的戏台在中国乃至全世界都极为罕见。现在北京颐和园的三层戏台以及国家大剧院的三座戏台,其设计理念均源于此。 品字台不仅布局独特,装饰精美,台上的几幅对联更是对仗工整,言简意赅,寓意深刻,耐人深思! 山门过厅戏台,台上演员演戏,台下游人过往,形成独特的戏剧文化和人文景观,上面的楹联是:游哉,悠哉!头上生旦净丑;意思是旅游的人悠闲自在,在下面行走,头上是唱戏的,生旦净丑是唱戏的角。演也,艳也!脚下士农工商,说演员穿着亮丽的衣服在上面表演,而下面看戏的观众什么人都有,叫做士农工商。 东台的道家对联是:前缓声后缓声善哉歌也;大垂手小垂手轩乎舞之。上联中的“缓声”指古代的缓声歌,有前缓声、后缓声的形式,但各种形式的歌唱都是非常美妙的。下联的大垂手、小垂手则是戏剧中旦角的表演形式,意思是大垂手、小垂手表现出来的都是气度不凡的舞姿。后台中央还呈一块匾额,上书“春雪台”。意思是舞台所上演的歌唱、舞蹈皆为高雅艺术。 西台佛家的对联写到:“空即色,色即空我闻如是;画中人,人中画予意云何?”上联的“空即色,色即空”出自《般心经》,空和色是佛家的专有名词,分别指虚和实;下联的“画中人”指戏,“人中画”指现实生活,也是一虚一实,予意云何是佛家讲经的谦逊的口吻,结合后联的内容,意思是人生在世如梦一场,不必太在乎世间的事物与人间的情感,听起来似乎有些消极,颓废,但却体现了佛家思想的最高境界。文字结构是一副用倒装的反问句组成的对联,寓意深刻耐人寻味。后台柱上的另一副对联则用通俗易懂的文字为它作了解释。“世事总归空,何必以空为实事;人情都是戏,不妨将戏作真情。” 龙凤柏 东西舞台以北,有两颗雄伟苍健的古柏,距今已有一百多年了,人们称“皇天后土”龙凤柏。这两棵柏树没有经过人工修剪,自然生成。在一般人的观念里,龙柏应该是长得高大的,而且位居东侧。而这里恰恰相反,原因是后土祠供奉的主神是位女性。所以在此,凤柏居东为上位,而龙柏屈居西侧。这是我们后土祠里的一大奇特景观。 后土祠每年农历3月18日必演的上祭戏《龙凤配》就是由此演义而来的。《龙凤配》说的是三国时期刘备与孙权的妹妹孙尚香喜结良缘的故事。孙权为了夺取荆州,假传母后有病,诓骗孙尚香回到东吴。从此以后,一对恩爱的夫妻就只能在梦中相会来苦诉衷肠。刘备死后,孙尚香悲痛万分投江而亡。二人的灵魂悄悄地飞到了汾阴?上,把两颗爱情的种子洒在了后土祠里,长出了两棵恋恋不舍接吻泪别的龙凤爱情柏。游客到此,男女青年都要抱树合影,祈祷夫妻恩爱地久天长。 东西五虎殿 在后土祠献殿前方东西隅两侧,各耸立着一座金碧辉煌的殿堂。它们就是后土祠里的神灵“保卫科”——东西五虎殿。 东五虎殿供奉的五尊大神,乃是华夏五岳大帝。分别是东岳大帝黄飞虎、南岳大帝崇黑虎、中岳大帝文聘、北岳大帝崔英和西岳大帝蒋雄。黄飞虎大帝为五岳之首,威名显赫,但在后土祠里,他也只是这个“保卫科”的“科长”。因此,殿堂楹联这样写道:岳府称大帝;?宫为御林。 西五虎殿,堂内奉着三国时期蜀国的五虎上将:关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。五位战将骁勇忠烈,威震华夏。关圣大帝是财神的象征,是中华民族和海内外华裔祭拜的心中偶像。这个殿堂的门联是:在世扶蜀五虎将,归天护?一殿神。 这样勇猛的10员虎将,这样级别的保护大神,只配在后土祠的东西五虎殿内供奉,俯首听命遵从后土娘娘的指挥调遣。 “轩辕扫地之处”碑和“庙貌图”碑 献殿西侧耸立着一块历史悠久苍老斑驳的石碑,为明代碑记。碑高125厘米,宽65厘米,厚18厘米,两旁数行小字字迹模糊残缺不全。居中镌刻着“轩辕扫地之处”6个大字,遒劲有力功底不凡。它好像在向世人说明:五千年前,黄帝大战蚩尤之后,曾多次来睢上扫地为坛祭祀后土。同时,又记载了扫地坛的具体地理位置,就在万荣后土祠秋风楼下的“汾?之曲,神形盘护真形胜地”。也足以说明中华民族的发祥地就在?上,五千年文明史的源头就在万荣后土祠。石碑背面刻有“龙马负图之处”6个大字,说的是天皇伏羲创立八卦的历史故事。荣河县志曾有记载:“相传旧城南十里河岸上有龙马负图处,上设白马庙,明邑令侯祁题碑。”这也充分说明龙马负图之处和伏羲创立八卦的地方就在后土祠下城南10里的白马庙之处。 正殿东端现存金代所刻庙像图碑,也是一件十分珍贵的历史瑰宝。碑高139.3厘米,宽110.8厘米,碑正面是庙貌全图,背面是《历朝立庙致祠实迹》碑文。《庙像图》是一座完整的宋代大型祠庙建筑群。西靠黄河北临汾水,庙居中部,扫地坛在后部。进了山门以后,大门上悬挂着太宁庙的巨幅匾额,东西偏门及角楼形制均同。在大中祥符四年,宋真宗祭祀后土时心想“太平安宁”,遂把后土祠改名为“太宁庙”。又殚精竭虑地为后土娘娘赐封号为“承天效法厚德光大后土皇地祗”。太宁庙内,其左为唐明皇碑楼,其右为宋真宗碑楼。庙宇南北长732步,东西宽320步,约合南北长1444.97米,东西宽631.68米,比北京故宫的面积还要大,堪称海内外祠庙之冠。图上的建筑风格继承了秦汉隋唐长安古都建筑艺术的主流,又开创了元明清修筑国都北京之先河。继往开来,集中国建筑艺术之大成,具有珍贵的历史、艺术、科学价值。 背面碑文记载:“轩辕祀地祗扫地为坛于睢上,二帝八元有司,三王方泽岁举”。这是对远古时期皇帝官员祭祀后土盛况的真实记录,也是对后土根祖文化历史悠久源远流长的论证。碑文还载:自公元前113年汉武帝在?上创建后土祠,直到清康熙元年(1662)毁于洪涛之中,后土祠整整生存了1775个春秋。在这期间,共有9位皇帝24次临幸亲祀后土,从而奠定了后土圣母即中华民族最早根祖的历史地位。这也正是这块古碑的辉煌意义所在。 金元以后,由于建都北京,祠地遥远,祭祀活动很不方便,帝王们就派重要的官员每年来祭祀一次。后来帝王们为了能亲自祭祀后土圣母,便于明永乐18年在北京建筑了天地坛来祭天祭地。为了能使祭典礼仪更加规范化,明嘉靖9年,索性又专门建起了一座方泽坛用来祭地。天地坛改为天坛,用来祭天。这样说来,北京的天坛、地坛与我们汾阴后土祠有着必然的渊源关系。然而今日的天坛已成为驰名中外的旅游胜地,可是去过天坛的人未必知道,天坛的根却深深地扎在山西万荣的后土祠里。去过天坛的人都知道天坛有座“圜丘坛”,却未必有人知道这“圜丘坛”指的就是后土祠的旧址“泽中圜丘”。不过,历朝历代的最高统治者都能随时随地恭亲践履祭祀后土,这已说明他们对忠祖孝亲美德的弘扬和倡导。 雕刻艺术 献殿、香亭和正殿,与品字台遥遥相对,这里是后土祠建筑装饰艺术的宝库。献殿面宽七间进深五间,殿下木柱林立,石制的柱础雕刻更是精美绝伦,内涵丰富。柱础原本是为了防止地面水湿、潮气、人为脚踢造成柱脚损坏而制成石制的,但随着社会文化的进步和人们审美情趣的提高,匠师们将柱础加以人工雕凿,使它看上去更加美观、大方,并富予了人的思想情感,使它看上去更加生动而有内涵。这些柱础雕刻以狮子为主要题材,组成了有吉祥意义的各种图案,凶猛恐怖的野兽在匠师的刀笔之下也变得温顺可爱、顽皮活泼,并带给了我们各种美好的祝福。比如:“狮子滚绣球”,喻“好事在后头”,“狮子披缎带”喻“好事不断”;“两只狮子”即“事事如意”,“狮子抱花瓶”即“事事平安”;各种美好的祝愿数不胜数。献殿后檐的抽象雕刻,刀笔到位,画面优美充分展示了匠师的高超技艺;正殿前檐挂落板上是木制的镂空雕刻,这一组组“喜上眉梢”“五子登科”“多子多福”的画面,不仅体现了人们的美好心愿,在玲珑锡透细致入微的作品中,我们不难看出,古代劳动人民的智慧和匠师们炉火纯青的技艺,作品以植物的曲藤组成画面的大干,又在上面配上了动物、植物、花卉、人物、建筑等,使整个画面表现出极强的立体感和层次感,而且作品中运用不同的工艺手法,呈现给我们不同的美感。尤其是小桥流水这一局部,还给原本静止的画面增添了不少动感。作品静中有动,动静结合,既强调局部的美观、细致,又达到整体和谐统一,在中国的建筑装饰中堪称一绝! 正殿 走进壮严肃穆的正殿,站在这个神圣的殿堂,或许已经体会到后土圣母厚德载物孕育万物的母亲胸怀。神龛中央供奉的端庄凝重、仪态大方的女神,就是“承天效法厚德光大后土皇地祗”,百姓尊称她为后土娘娘。神龛两旁的对联是这样:后配六合之天至圣至德自应崇代代;土为万物之母滋生滋育所以称娘娘。说明了后土圣母是至圣至尊的大地之母,厚德载物孕育万物,华夏儿女们应该代代牢记圣母大德,报答母亲的生育之恩。摆在神龛两旁的花束是当地子民们拔花求子的民俗,当地的年轻人结婚后,都会到这里来拔花,以求早生贵子。 秋风楼 在后土祠现存的建筑中,秋风楼最为高大壮观。秋风楼外部形制俊秀,内部结构精巧,是一座砖木结构的古楼,楼体底部筑有一座高大的砖制台基,台基底部东西贯通,东门刻“瞻鲁”,西门雕“望秦”,可以见得这座皇家庙宇所处的优越的地理位置,南面是楼体的正门,门的上方有一块清晰的石刻图案,图案以中为界分为两部分,左半边为“宋真宗祈嗣”,右半边为“汉武帝得鼎”,线条流畅,人物清晰,画面的两部分均以秋风楼为背景,画面中武将凶猛彪悍、文官温文尔雅,帝王神态虔诚,真实再现了当年宋真宗祭祀后土顺便“祈嗣”和汉武帝祭祀后土时喜得宝鼎的场面。秋风楼共分三层,每层都有汉武帝所写的《秋风辞》碑,并因此而得名“秋风楼”。 秋风辞 武帝在公元前113年巡幸河东祭祀后土,时值秋风萧飒,鸿雁南归,武帝触景生情感万千,于是写下了千古绝调《秋风辞》:“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归。兰有秀兮菊有芳,怀佳人兮不能忘。泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波。箫鼓鸣兮发棹歌,欢乐极兮哀情多。少壮几时兮奈老何!” 秋风辞从艺术风格上讲有两大特点:一是情真意切,武帝借景思人也好,乐极而悲也好,情感都是自然流畅,很有一气呵成之势;第二是音韵铿锵,悲凉壮美,悲而不伤。辞的开始“秋风扫落叶”。起笔悲凉秋,借景思佳人。但心情却并不伤感,直到最后虽有“哀情多”,“奈老何”的感叹,正表现了武帝对人生易老的自然规律的深刻认识,仍是苍劲有力之笔。整首辞格调悲壮,音韵铿锵,在历史上受到文人们的高度评价。鲁迅先生在《汉文学史纲要》里是这样评价的:“武帝词华,实为独绝。自作《秋风辞》,缠绵流丽,虽词人不能过也。”所以它是一篇有着较高文学价值的传世佳作。 扫地坛 推开秋风楼两扇浑厚的大门,门里有一个小神龛,“扫地坛”三字立即映入眼帘。这就是轩辕黄帝扫地为坛祭祀后土的遗迹,也是后土祖祠在雏形阶段的遗迹。所谓“坛”,就是用黄土堆积而成,高出地面的台基。在古代,坛是祭祀神祗的活动场所。五千年前,轩辕黄帝就是在汾阴?上扫地为坛,燃起干柴祭祀后土的。这种古老而简单的祭祀方法正体现了远古时期华夏儿女对圣母的虔诚之至和钦敬之心。 宋真宗的“萧墙碑” 萧墙碑是我省名碑之一,它是北宋时期宋真宗赵恒在祭祀后土时亲自撰文书写的《汾阴二圣配飨铭》碑。碑高2.52米,宽7.14米,由5块石碑组合而成,碑两旁镶有石柱为边,上刻“博古花卉”,碑帽高一尺五寸,形如云彩,中间突出,高3尺,宽约5尺,横额上篆书“汾阴二圣配飨之铭”8个大字。碑文内容是真宗谈其继承先代帝王郊祀后土之先例,亲率官员祭祀的经过。同时称颂伯父宋太祖、父亲宋太宗功高德隆、配飨后土祠,分享后代祭祀香火。在历代的帝王之中,真宗赵恒是具有较高文化素养的君王。他亲自为萧墙碑撰文、书丹,留下了珍贵的历史资料和上乘的书法作品。这在我国历史上也是十分罕见的。大中祥符四年,宋真宗在后土祠的祭祀活动,在后土祠数千年的历史中是规模最大的一次,也是后土祠的最鼎盛时期。无论是从祭祀形式到内容,还是从祠庙修缮到祭前的准备工作,都是前无古人后无来者。真可谓:真宗汾阴祭祖,自书自撰碑铭,华夏文明千古,孝祖美德悠久。 大家都知道,我们的祖先尧舜禹建都在河东,却不知道尧舜禹的圣母就在汾阴?上。千百年来中华子民都寻根拜祖于陕西黄陵,却不知轩辕黄帝在这里“扫地为坛”祭母祭祖,这真是历史的遗憾。一代伟人毛泽东在解放初曾向时任山西省委书记的陶鲁笳寻知此祠,但陶不知此事无从答对,遂成千古遗事。直到1998年,毛泽东女儿李讷为圆父愿才找到后土祠,后于2005年又再度专程拜谒后土圣母,并题词“源远流长”。 万荣县委县政府于2003年开发了后土祠,并通过连续举办全球华人公祭后土圣母活动不断弘扬后土文化。后土祠正在成为海峡两岸华人联系的桥梁和纽带。我们相信,在不远的将来,后土祖祠定会以她崭新的风姿风貌,吸引全世界的华夏儿女和海外游客,光临这块神奇的土地! |

拼字舞台唱大戏 樊永福摄

拼字舞台唱大戏 樊永福摄